Chemnitz

Als Dresdner ist man ein selbstgenügsamer Heimatstadtmensch, oder anders ausgedrückt, man sieht so richtig keinen Grund seine ach so wunderschöne Stadt zu verlassen. Und wenn, dann sollte es doch besser irgendwo hingehen, wo man in puncto Eleganz mit „Elbflorenz“ mithalten kann und als richtiger Dresdner kommen da selbstverständlich nur einige Weltstädte in Betracht. Was liege also ferner als Chemnitz?

Zwar nur rund 70km entfernt, scheinen Welten zwischen der sächsischen Landeshauptstadt und der drittgrößten Stadt Sachsens zu liegen. Ich war in meinem ganzen Leben nie länger als 2 Stunden in Chemnitz und das auch nur, weil ich dort mal ein „Manic Street Preachers“ Konzert (ziemlich gut übrigens, wenn auch ohne Zugabe, weil die Preachers nie eine geben) sah. Das musste sich ändern. Und siehe da, Chemnitz ist ein durchaus interessanter Ort. Nein zugegeben, es ist weder eine Weltstadt, noch ist es ein zweites Paris, aber es ist eine Stadt der Moderne, die sich dann auch gleich so nennt, daher: „Stadt der Moderne“.

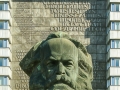

Und da ist auch eine ganze Menge dran. Geschichtlich ist die Stadt die nach dem gleichnamigen Fluss benannt ist (der in der Stadt aus dem Zusammenfluss von Zwönitz und Würschnitz entsteht) zwar schon um 1143 erstmals erwähnt und war auch ein regionales Wirtschaftszentrum, aber seine heutige Bedeutung erlangte der Ort erst durch die Industrialisierung. Schon zum Ende des 18. Jahrhunderts wurden die ersten Spinnmühlen errichtet und Chemnitz damit zum Ausgangspunkt der industriellen Revolution in Sachsen. In den darauf folgenden Jahren wuchsen die Fabriken und die Einwohnerzahl stieg und bald hatte man hier den Spitznamen „Sächsisches Manchester“ inne oder auch „Rußnitz“, was von der eingeschränkten Luftqualität zeugen dürfte. Einige der damals führenden Industriebetriebe stammten aus Chemnitz. Dem Textilgewerbe (gegen Ende des 19. Jahrhunderts sollen in der Stadt und Umgebung 80% der Weltproduktion an Damenstrümpfen gefertigt wurden) folgte der Textil- und Werkzeugmaschinenbau, der Lokomotiven- und Autobau. 1883 zählte man den 100.000sten Bürger und wurde zur Großstadt. Bis 1930 wuchs die Stadt auf 360.000 Einwohner, eine Zahl die aber nie wieder erreicht wurde (und damit sehr ähnlich zu Dresden). Der 2.Weltkrieg brachte eine fast unheilbare Zerstörung. Durch Bombenangriffe wurden rund 95% der Innenstadt vernichtet. In Zeiten der DDR wurde die Stadt 1953 in Karl-Marx-Stadt umbenannt, was nicht wirklich aus Marx Leben (und nur mit einigem Hin und Her aus seinen Schriften) nachvollziehbar ist, aber der Stadt immerhin eine der größten Büsten der Welt brachte, das Karl-Marx-Denkmal. Der Wiederaufbau erfolgte nach Maßgabe des sozialistischen Bauens, dass weniger auf die historische Stadtstruktur Wert legte, sondern Ausdruck der neuen gesellschaftlichen Ordnung sein sollte (und damit geradezu musterhaft für die Moderne war). Im Zuge der Lösung des Wohnungsproblems wurde das Heckertgebiet errichtet, ein typisches (und damals recht beliebtes) DDR-Neubaugebiet mit Platz für 80.000 Einwohner. Mit der Wende, noch im April 1990, entscheiden sich die Bürger der Stadt für eine Rückbenennung in Chemnitz. Die letzten 20 Jahre erlebte die Stadt einen Um- und Neubau des Stadtzentrums, der beispielsweise an das Projekt Liverpool One oder den Neubau des Potsdamer Platzes in Berlin erinnert. Für diesen Umbau wurde Chemnitz mit dem 2.Platz des DIFA-AWARD 2006 ausgezeichnet (der erste Preis ging an das ehemalige Osloer Werftareal Aker Brygge, Platz drei übrigens an das Quartier am Karl-Heine Kanal in Leipzig).

Chemnitz wirkt heute auf den ersten Blick wie ein modernes Bild, bei dem aber an zahlreichen Stellen vergessen wurde Farbe zu verwenden. Auch nach dem Neubau vieler Objekte in der Innenstadt sind die zahlreichen Freiflächen nicht übersehbar. Da mischen sich Gründerzeithäuser und Plattenbauten, modernes sozialistisches Bauen mit Einkaufszentren der letzten Jahre. Das alles ist nicht unbedingt nur hübsch, aber es ist sehr spannend und durchaus einen Besuch wert.